(クリックで拡大)

→葛の葉のホーム

→偽物の歴史と文学

→万葉集と「本来」の漢字

→「新撰字鏡」に見る「本」と「来」の字形

→「篆隷万象名義」に見る「本」と「来」の字形

↓いくつかの反応

↓香港ボロ株ウォッチング氏の感想について

↓説文解字について

↓「萬葉訓詁攷」について

↓*巻1「之」の訓読例

↓最も強力な反論

↓(余談)大伴と大来目

昨年、毎日新聞に連載された、佐々木泰造記者による万葉集難読歌の「解読」について意見を書いたところ、 ネット上その他でいくつかの反応がありましたので、それらを紹介します。 と言っても、そのいくつかは私の方からメールなどで働きかけて、反応をいただいたものですが。

このような感想の記事を見つけたので、 メールをさし上げたところ、別の場所で以下のような感想を書いておられました(Nov.10, 2010)。

▼本web site「万葉の超難解歌」について、mailで御教示がある。万葉には「本」という字は使われておらず、古写本はすべて「夲」であり、「來」も(「来」またはそれを略した「耒」のような形)であって、佐々木泰造氏の説は成り立たない、と。素晴らしい着眼である。来週野口恵子氏に相談してみよう。「ご教示有難うございます。私はamateurで、専門的議論をする能力も意志もなく、ただ新聞記事への私的感想を述べただけですが、なるほどこんな着眼点があったのか、と感心するばかりです」とかいう返事をしようと思うが、もう少し推敲して。

ブログで取り上げておられたので、何度か書き込んでみました。

こちらのブログでは「夲」や「来」の成り立ちについていろいろ教えていただきました。

こちらのブログで、独自の解読を試みられていますが、その中で「偽物の歴史と文学」にふれて次のように述べておられます。

●次の「大相七兄爪謁氣」という7文字を「(木という)負ふ名に爪付け」というのも非常によくできていると思うんですが、これにはかなり有力な反論が出ています(偽物の歴史と文学)。「木」という漢字は当時「大」+「十」であり「木」+「一」ではないというのは、かなり強力な反論ですね。この7文字については正直ぼくには分かりません。

ところが、その後別の記事で、私の佐々木説への反論は「とても弱いものだ」と述べておられます。 実はこの点こそが、私の「佐々木説」への反論の主眼で、その点が全く理解されていないと感じましたので、これについては別に少し述べておきたいと思います。

4.中西 泰裕氏の感想

上のリンクにある「萬葉訓詁攷」の著者からメールをいただき、着眼点を評価していただきました。 これについても、いずれ機会があれば別に述べたいと思います。

いちいちリンク先を参照していただくのも手間であり、ごく短い文章ですので、その全文を引用しておきます。

●「万葉集 佐々木泰造」

これも書こうと思ってて、忘れてました。この語は『万葉集13番歌を読み解く(その6)』に到着。 万葉集中もっとも難読と言われる額田王の歌の謎です。佐々木泰造氏の意見については、 僕はその後、支持しております。ツイッターでその後書いたことをこちらにも書いておきます。 「「説文解字」には「从木,一在其下」とあるなあ。 万葉集1−9番歌の毎日佐々木説に対する反論「本は大+十」は強力だけど、 説文解字のような知識は当時あったと思う。 さらに、歌を詠んだ場所は和歌山のその木があった場所でしょ。 和歌山市「木本神社」と思う。あの歌は木(紀)で始まり本で終わる。」これが佐々木説の反論に対する答えです。 もうちょっと解説すると、「説文解字」という昔の中国の超有名な漢字の本があるんですが、 そこには「本」という字について、部首が「木」であり、その下に「一」を付けると書いてあるわけ。 つまり、「本」という字は「大」+「十」であったという佐々木説への反論は、 「木」+「一」という解説を恐らく知っていただろう人たちに対してはとても弱いものだということになります。

そもそも「佐々木説」のインパクトが強かったのはなぜでしょうか? それは「紀伊の国の負ふ名に爪付け」という訓読の手際が特に鮮やかだったからではありません。 そうではなく、その訓読が「原文」の「本」という字体と符合するからです。 言い換えれば、その訓読が正しいという証拠が、原文そのものの中にあるというわけです。 これを見た人は、

「あ、なるほど、確かに木に爪が付いているなあ」

と思うことでしょう。 「原文」を見たそのままが証拠だというのですから、これほどはっきりした話はないというわけです。 いわば、この説のウリはそこにあります。

ところがもしこれが、初めから原文は「本」ではなく「夲」だと分かっていて、しかし説文解字の知識によれば云々、という話だったらどうだったでしょうか?

「原文は木に爪になっていないけれど、当時の人々がそのように考えていた可能性もあるというわけか。何だかなあ。」

程度の反応となることでしょう。 いや、そもそもその程度のインパクトでは、この記事が新聞に連載されたかどうかすら疑わしいものです。

「佐々木説」が結果として正しいのか間違っているのか、それは何とも言えません。 しかし、少なくとも佐々木氏が活字の「本」という字体を根拠にして自説を正当化したことは明らかな間違いだったわけです。

「あ、なるほど、確かに木に爪が付いているなあ」

と思って納得した読者は相当数いるでしょう。それなら、佐々木氏にはそれらの読者に対して間違った説明をした点を訂正する義務があるのではないでしょうか? もちろん、説文解字云々と、新しい根拠によって自説を主張し続けるのは自由です。しかし、その点を説明すれば、

「あ、なんだそういうこと?それじゃあまり確かな話ではないねえ」

このような反応となるのは、十分にあり得ることでしょう。 私は佐々木氏と何度もメールをやりとりし、少なくとも活字の「本」という字体を根拠にした点は明らかな間違いだから、 その点だけは訂正するようにと求めましたが、佐々木氏は言を左右にして*それに応じませんでした。

このようなわけで、私は佐々木泰造という人物の、物書きとしての良心を一切信用していないのです。

*佐々木氏の弁明はおおよそ以下のようなものでした。

1.「本」「來」の字体が「使われていなかった」と言いきることはできない。

2.「本」「來」の字体が使われていなかったとしても、それが「知られていなかった」とまでは言いきれない。

3.(字体が知られていなかったとしても)「本」の字の意味についての『説文解字』の説明も、字書などによって知られていたと考えられる。

4.九番歌の解読結果から、逆に、額田王の時代に「本」の字体と、「本」の字の意味が知られていたということが言える。

5.<古代日本の木簡・金石文に「本」の字体が見当たらない>という事実を知らずに記事を書いていようと、<古代日本の木簡・金石文に「本」の字体がある>とは書いていないので、訂正のしようがない。

記事は「原文」の字体が「本」であると考えて、それを根拠に自説は正しいとしたわけですから、これらの弁解は全く無意味です。

1,2,3のような推測を前提に記事を書いていたとしたら、読者の受け取り方は全く違ったものになっていたでしょう。

4は単なる循環論法で問題にもなりません(というより、こういう論法を持ち出すこと自体が問題です)。5に至ってはもはや語るに落ちたとしか言いようがありません。

そもそも、古代日本で「本」や「來」の字体が使われていなかった事実を知らずに、活字の「本」や「來」の字体を根拠に論じたことこそが根本的な誤りだったのですから。

香港ボロ株ウォッチング氏の述べるところは、 「説文解字のような知識は当時あったと思う」「和歌山市「木本神社」と思う」「「木」+「一」という解説を恐らく知っていただろう」という、いずれも推測です。 それらの推測が正しいのかどうか、確かなことは分かりません。 要するに「佐々木説」はそれほど確かなものではなく、数多く存在する、推測に推測を重ねた説の一つにすぎないということです。 これが、香港ボロ株ウォッチング氏の感想に対する答えです。

さて、以上で終わっても良いのですが、これだけではいかにも論理だけで門前払いをした感があります。これらの「思う」と「だろう」について、実際の所はどうなのでしょうか? 「木本神社」については、それこそ何の資料もありませんので、コメントのしようがありませんが、「説文解字」については避けて通るわけにはいかないでしょう。

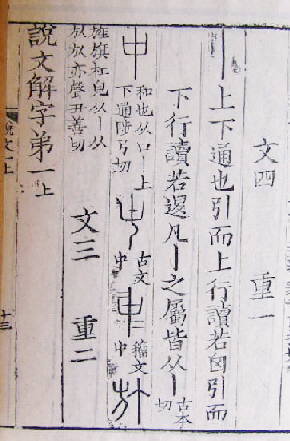

「説文解字」に「从木,一在其下」とあるのは、現在ネット上にもその本文が公開されており、また「大漢和辞典」他にも引用されていますので、誰でも常識として調べることができます。 しかし7世紀中葉の日本でもそれが貴族の教養として通用していたかどうかは別問題です。

まず、「説文解字」自体、現在に伝わっているのは宋代に編集されたものであり、それが原初の姿と言わず、唐代以前の姿をも伝えているかどうか問題があります。* また、もしおおむね唐代以前の姿を伝えていたとしても、それが7世紀中葉までの日本にどの程度受容されたのか、確かなことは分かりません。

*例えば「从木(木に従う)」ですが、「从」は唐写本では「從」と書かれています。 説文には「从木,一在其下」とある、などと言うと、あたかも「从」の方が古い本来の表記のような気がしますが、 現在確かめられる限りでは、説文解字の本文に関しては「從」の方が古いと言うことになります。

後漢代に成った「説文解字」を参考にして南朝梁代に作られた「玉篇」の場合、やはり宋代に編集されたものが現在に伝わっていますが、それは唐代以前のものと大幅に内容が異なっていることが確認されています。 と言うのは、「玉篇」の唐代の写本数種が日本に伝わったもののみ現存し、それとの比較がなされているからです。同時に「玉篇」が日本に受容されていたことが分かるわけです。

空海の「篆隷万象名義」はその名の通り「小篆」の字体を取り入れて解説しています。(ただし、現存の写本ではごく一部の文字だけ小篆が書き入れられています。) これについては「篆隷万象名義」に見る「本」と「来」の字形に詳しく述べています。 空海は「玉篇」とおそらく「説文解字」を参照していると見られますが、「本」について「从木,一在其下」の解説はありません。(もちろん字体も「夲」です。) あくまでも想像ですが、空海は文字に呪術的な力を認め、「小篆」の字体はその指向にぴったりだったのではないでしょうか。

同じ世紀の終わり頃に作られた辞書「新撰字鏡」についても「新撰字鏡」に見る「本」と「来」の字形を参照していただきたいと思いますが、 ここでは「本」はいかにも変な字体で示され、解説は「根也木下也」となっていて「从木,一在其下」とはかなり違います。

こうして見ると、日本にも説文解字が伝わっていたことは確かなようですが、それがどの程度貴族の教養として受容されていたのかは不明です。 単純に「玉篇」が使われていたから「説文解字」も使われていただろうとは言えないわけで、 すべて楷書で書かれている「玉篇」(唐代の写本の場合)が広く利用されても、「小篆」などというわけの分からない字体が使われている「説文解字」の利用は広がらなかったと考えるのは、あながち不合理な想像とは言えないでしょう。

私が佐々木氏の所説を読んで最も強く感じたのは、現代の知識を安易に古代に当てはめることの愚かしさでしたが、《「説文解字」には「本」について「从木,一在其下」とある》というのも、とりあえずは現代の活字の知識です。

その当時、「本」の項はどのような文字でどのように書かれていたのか。それはどの程度日本に伝わり、どのような人々がそれを手にしたのか。 ごく一部の専門家の研究対象としてなのか、貴族の一般教養としてなのか。篆隷万象名義や新撰字鏡の記述内容以上のことが7世紀当時の日本に知られていたのか。 そういう問題がすべてクリアされて、初めて《「本」という字は「大」+「十」であったという佐々木説への反論は、「木」+「一」という解説を恐らく知っていただろう人たちに対してはとても弱いものだということになります。》ということが、ある程度の確かさを持って言えるようになるでしょう。

(2011年3月29日、4月8日加筆訂正)

前述の中西 泰裕氏からいただいた著書です。表紙と内容の一部を紹介します。 右が根拠とされた写本からの印影で、当然のことですが、写本印影の蒐集と校訂から始めておられます。(佐々木記者には全く欠けていた点です。)

さてその内容ですが、まず全体の校訂本文と訓読は次のとおりです。(旧字体は新字体に変えています。)

莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣 吾瀬子之 射立為兼 五可新何本

静まりし 浦な瀬(汝背)騒立つ 吾背子が い立たせりけむ 厳橿が本

「吾背子が」以下は一般的な訓読と同じ。問題は1句目と2句目です。正直2句目については、まだ良く理解できていませんので、1句目の訓読過程を私が納得できた順序で紹介したいと思います。

まず「隣之」に着目します。このような訓読において最も「堅い」と思われるのは、万葉集の他の箇所で同じ漢字をどのように訓読しているかを参考にすることでしょう。 幸い「隣」と「之」には、そのような例があります。 もちろん、万葉集の全文から「隣」や「之」の使われている例を探すのは、気が遠くなるような作業ですが、そのようなときにデータベースが威力を発揮します。 たとえば、→万葉集検索システムで、「隣」を含む歌を検索すると、9/1738と13/3242が該当します。 9/1738はそのまま「となり」と読んでいますが、13/3242は「八十一隣之宮尓」を「くくりのみやに」と読んでいます。つまり「隣」は「り」と読めます。 「之」については多数検索されますが、「の」または「し」と読む例が多いようです*。つまり「隣之」は「りの」または「りし」と読むことになるでしょう。 (「となりの」とも読めますが、そうなると最初の3文字が浮いてしまいます。)

*これについては、別項に巻1の例をあげておきます。

ここでは著者に従って「りし」を採用したとして、次に「圓」はどうでしょうか? これを検索してみると、ほとんどは「高圓(たかまと)」という固有名詞として使われており、01/0061では「圓方」を「まとかた」と読んでいます。 しかし「まと」と読むことにすると、1句目は「○まとりし」となり、意味のある言葉にするのは難しそうです。

そこで次に、「万葉集ではその訓の最初の音を読むことがある」という点に着目します。

(以下この著書で示されている例)

01/0002「山常庭=やまとには」──「常」を「と」

02/0111(題詞)「幸于吉野宮時弓削皇子」──「削」を「げ」

(著者は題詞の例をあげていますが、07/1385「弓削河原之」という例もあります。)

04/0778「前垣乃酢堅=まがきのすがた」──「前」を「ま」

07/1192「信土之=まつちの」──「信」を「ま」

16/3792「死者木苑=しなばこそ」──「苑」を「そ」

以上のような例をふまえると、「圓=まと」を「ま」と読むことは差し支えなさそうです。つまり、「○○まりし」。

そこで最も難しそうな「莫囂」ですが、「○○まりし」で意味の合う言葉を探して、「カマビスシ」が「ナシ」で「しづ」とすれば、「しづまりし」という訓が得られます。 このように、推測を最後にし、なるべく蓋然性の高いものから確定していくことによって、「しづまりし」という訓が得られるのですから、これはかなり堅実な考証であると評価できるのではないでしょうか。 以上の順序はあくまでも私の思考過程の順序で、著者のものと一致するかどうかは分かりません。

ところで以上は著者に従って「りし」を前提に考えたのですが、同様に「りの」の可能性もあります。 その場合、「圓」をそのまま「まと」と読み、「莫囂」を「カマビスシ」が「ヤム」と考えると(これは「佐々木説」と同じですが)、「やむまとりの」つまり「やまどりの」という訓も得られます。 著者も両方の可能性を考えたが、後ろの句とのつながりを考えて「しづまりし」を採用したとのことでした。

この著書の最後に、今までに現れた訓読が列記されていますが、「しづまりし」または「やまどりの」を採用した訓読もいくつか存在しました。最後にそれらを引用しておきます。

静まりし 雷(かみ)な鳴りそね(土橋利彦|鹽谷賛 1946)

静まりし 浦波見さけ(澤潟久孝 1951)

静まりし 浦波さわく(ぎ)(同)

静まりし 太白星(ゆふづつ)白し(昇る)(佐藤美智子 1976)

静まりし 難波津に行け (寺田恵子 1980)

静まりし 太夫(たぶ)ら佇ち (川口美根子 1982)

静まりし 山越えて行け (上宮真人 1991)

静まりし 大水瀬指し (永井都記夫 1992)

静まりし 嫗こそ行け (遠藤和夫 1992)

鎮まりし 紀伊の行宮(かりみや) (石川栄一 1996)

静まりし 山に朝つげ (呉美寧 2000)

静まりし 夕波に発つ (間宮厚司 2001)

静まりし 大相(たま|たづ)何騒ぐ (田中孝顯 2004)

山鳥の 阜嶺(をね)ぞ妻行け (菊沢季生 1952)

山鳥の 占なせそ立つ (米谷利夫 1954)

山鳥の 峯にし爪立つ (米谷利夫 1954)

1.「し」と読む例

| 歌番号 | 原文 | 訓読(仮名) | 作者 |

|---|---|---|---|

| 01/0003 | 八隅知之 | やすみしし | 軍王 |

| 01/0003 | 伊縁立之 | いよりたたしし | 軍王 |

| 01/0003 | 今他田渚良之 | いまたたすらし | 軍王 |

| 01/0005 | 和豆肝之良受 | わづきもしらず | 軍王 |

| 01/0005 | 客尓之有者 | たびにしあれば | 軍王 |

| 01/0007 | 屋杼礼里之 | やどれりし | 額田王 |

| 01/0012 | 吾欲之 | わがほりし | 間人皇女 |

| 01/0013 | 如此尓有良之 | かくにあるらし | 天智天皇 |

| 01/0014 | 相之時 | あひしとき | 天智天皇 |

| 01/0014 | 立見尓来之 | たちてみにこし | 天智天皇 |

| 01/0015 | 伊理比<紗>之 | いりひさし | 天智天皇 |

| 01/0016 | 不喧有之 | なかずありし | 額田王 |

| 01/0016 | 不開有之 | さかずありし | 額田王 |

| 01/0016 | 曽許之恨之 | そこしうらめし | 額田王 |

| 01/0017 | 隠障倍之也 | かくさふべしや | 額田王 |

| 01/0028 | 夏来良之 | なつきたるらし | 持統天皇 |

| 01/0029 | 所知食之乎 | しらしめししを | 柿本人麻呂 |

| 01/0036 | 八隅知之 | やすみしし | 柿本人麻呂 |

| 01/0038 | 安見知之 | やすみしし | 柿本人麻呂 |

| 01/0045 | 八隅知之 | やすみしし | 柿本人麻呂 |

| 01/0050 | 八隅知之 | やすみしし | 藤原宮之役民 |

| 01/0050 | 賣之賜牟登 | めしたまはむと | 藤原宮之役民 |

| 01/0050 | 神随尓有之 | かむながらにあらし | 藤原宮之役民 |

| 01/0052 | 八隅知之 | やすみしし | 未詳 |

| 01/0052 | 在立之 | ありたたし | 未詳 |

| 01/0052 | 見之賜者 | めしたまへば | 未詳 |

| 01/0052 | 之美佐備立有 | しみさびたてり | 未詳 |

| 01/0058 | 榜多味行之 | こぎたみゆきし | 高市黒人 |

| 01/0061 | 見尓清潔之 | みるにさやけし | 舎人娘子 |

| 01/0064 | <倭>之所念 | やまとしおもほゆ | 志貴皇子 |

| 01/0066 | 家之所偲由 | いへししのはゆ | 置始東人 |

| 01/0067 | 旅尓之而 | たびにして | 高安大嶋 |

| 01/0075 | 朝風寒之 | あさかぜさむし | 長屋王 |

| 01/0079 | 柔備尓之 | にきびにし | 未詳 |

| 01/0082 | 情佐麻<祢>之 | こころさまねし | 長田王 |

2.「の」と読む例

| 歌番号 | 原文 | 訓読(仮名) | 作者 |

|---|---|---|---|

| 01/0003 | 梓弓之 | あづさのゆみの | 軍王 |

| 01/0005 | 網能浦之 | あみのうらの | 軍王 |

| 01/0010 | 岡之草根乎 | をかのくさねを | 間人皇女 |

| 01/0024 | 空蝉之 | うつせみの | 麻続王 |

| 01/0024 | 伊良虞能嶋之 | いらごのしまの | 麻続王 |

| 01/0025 | 三吉野之 | みよしのの | 天武天皇 |

| 01/0026 | 三芳野之 | みよしのの | 天武天皇 |

| 01/0028 | 天之香来山 | あめのかぐやま | 持統天皇 |

| 01/0029 | 畝火之山乃 | うねびのやまの | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 日知之御世従 | ひじりのみよゆ | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 天皇之 | すめろきの | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 神之御言能 | かみのみことの | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 春草之 | はるくさの | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 春日之霧流 | はるひのきれる | 柿本人麻呂 |

| 01/0029 | 百礒城之 | ももしきの | 柿本人麻呂 |

| 01/0030 | 樂浪之 | ささなみの | 柿本人麻呂 |

| 01/0030 | 大宮人之 | おほみやひとの | 柿本人麻呂 |

| 01/0036 | 吾大王之 | わがおほきみの | 柿本人麻呂 |

| 01/0036 | 山川之 | やまかはの | 柿本人麻呂 |

| 01/0036 | 吉野乃國之 | よしののくにの | 柿本人麻呂 |

| 01/0036 | 瀧之宮子波 | たきのみやこは | 柿本人麻呂 |

| 01/0037 | 吉野乃河之 | よしののかはの | 柿本人麻呂 |

| 01/0041 | 大宮人之 | おほみやひとの | 柿本人麻呂 |

| 01/0045 | 日之皇子 | ひのみこ | 柿本人麻呂 |

| 01/0050 | 淡海乃國之 | あふみのくにの | 藤原宮之役民 |

| 01/0050 | 田上山之 | たなかみやまの | 藤原宮之役民 |

| 01/0050 | 日之御門尓 | ひのみかどに | 藤原宮之役民 |

| 01/0052 | 日之皇子 | ひのみこ | 未詳 |

| 01/0052 | 耳<為>之 | みみなしの | 未詳 |

| 01/0052 | 天之御蔭 | あめのみかげ | 未詳 |

| 01/0052 | 御井之清水 | みゐのましみづ | 未詳 |

| 01/0053 | 藤原之 | ふぢはらの | 未詳 |

| 01/0059 | 妻吹風之 | つまふくかぜの | 誉謝女王 |

| 01/0061 | <大>夫之 | ますらをの | 舎人娘子 |

| 01/0064 | 鴨之羽我比尓 | かものはがひに | 志貴皇子 |

| 01/0069 | <崖>之<埴>布尓 | きしのはにふに | 清江娘子 |

| 01/0071 | 寐之不所宿尓 | いのねらえぬに | 忍坂部乙麻呂 |

| 01/0072 | 枕之邊人 | まくらのあたり | 藤原宇合 |

| 01/0074 | 山下風之 | やまのあらしの | 文武天皇 |

| 01/0076 | 大夫之 | ますらをの | 元明天皇 |

| 01/0079 | 川隈之 | かはくまの | 未詳 |

| 01/0079 | 夜之霜落 | よるのしもふり | 未詳 |

| 01/0079 | 川之<水>凝 | かはのみづこり | 未詳 |

| 01/0082 | 天之四具礼能 | あめのしぐれの | 長田王 |

| 01/0084 | 高野原之宇倍 | たかのはらのうへ | 志貴皇子 |

3.「が」と読む例

| 歌番号 | 原文 | 訓読(仮名) | 作者 |

|---|---|---|---|

| 01/0005 | 海處女等之 | あまをとめらが | 軍王 |

| 01/0009 | 吾瀬子之 | わがせこが | 額田王 |

| 01/0010 | 君之齒母 | きみがよも | 間人皇女 |

| 01/0020 | 君之袖布流 | きみがそでふる | 額田王 |

| 01/0034 | 濱松之枝乃 | はままつがえの | 川島皇子 |

| 01/0040 | <女感>嬬等之 | をとめらが | 柿本人麻呂 |

| 01/0047 | 過去君之 | すぎにしきみが | 柿本人麻呂 |

| 01/0053 | 處女之友者 | をとめがともは | 未詳 |

| 01/0060 | 氣長妹之 | けながくいもが | 長皇子 |

| 01/0066 | 松之根乎 | まつがねを | 置始東人 |

| 01/0078 | 君之當者 | きみがあたりは | 元明天皇 |

| 01/0083 | 妹之當見武 | いもがあたりみむ | 長田王 |

以上を見ると、「し」と読む場合と、「の」または「が」と読む場合の用法が少し違うことに気が付きます。

つまり、「し」と読む場合は、表意的な漢字の用言に付く場合(欲之=ほりし、恨之=うらめし)か、表音的に表された用言に付く場合(屋杼礼里之=やどれりし、有良之=あるらし)、

助詞の「し」として(客尓之=たびにし、曽許之恨之=そこしうらめし)、または全く表音的に使われる場合(之良受=しらず、之美佐備立有=しみさびたてり)のような用法があります。

一方、「の」または「が」と読む場合は、もちろん体言に付くわけですが、その体言は上記のように分かりやすいものばかりです。

その点を考えると「莫囂圓隣之」の場合は、やはり「りの」よりも「りし」が適切と言えるのでしょう。

なお、このような例を調べて感じたことですが、佐々木氏は「大相=おおあふ→おふ」「七兄=ななあに→なに」「謁=えつ→つ」と、 音や訓の最初を取ったり最後を取ったりしていますが、万葉仮名に「音訓の最後を取る」という用法があるのでしょうか。 その根拠が示されない限り、かなり恣意的なやり方と言わざるを得ません。

たとえば、「相」の用法を調べてみると、「狭丹頬相=さにつらふ」「七相菅=ななふすげ」という例はありましたが、この場合「tsuraafu→つらふ」「nanaafusuge→ななふすげ」となるのは自然です。

「霧相=きらふ」「散相=ちらふ」と言う例もありますが、これらは「霧る」「散る」の未然形に反復・継続の助動詞「ふ」の付いたものとされます。

つまり「kiraafu→きらふ」「chiraafu→ちらふ」で、上記と同じです。(むしろ、「fu」ではなく「afu」を付けることによって用言が未然形であることが明示されているとも言えるでしょう。)

いずれも、「あふ」の「あ」は生きているわけです。

また、「七」「兄」の場合は用例が限られています。すなわち、「七」は数字の7を表す場合と、表音的に「な」と読む例だけでした(「安良七國=あらなくに」等)。

「兄」は「え」または「せ」で、16/3885には「名兄乃君=なせのきみ」と言う例もあります。「七兄」を「なせ」と読む中西説には十分な根拠がありますが、「なに」と読むのは恣意的です。

(2011年4月9日、10日)

さて、ちょっと面倒くさい話が続きましたが、「佐々木説」に対しては、実は「本」か「夲」かなどどうでも良い、もっとシンプルで強力な反論があります。 それはその訓読の結果を見ればすぐに分かることです。

木国の 負ふ名に爪付け わが背子が い立たせりけむ 厳橿が本

いったい何ですか、これは?これが、万葉集屈指の女流歌人と言われる額田王の歌ですか?

熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな

三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや

あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る

君待つと我が恋ひをれば我が宿の簾動かし秋の風吹く

「熟田津に」(斉明天皇御製説もありますが)の、弓をきりりと引き絞り、まさに射んとする瞬間をとらえたような高揚感、 住み慣れた旧京を離れる切々とした感情を三輪山に託した手並み、 「あかねさす」の鮮やかなスピード感と臨場感、「君待つと」の細やかな情景と心理の交流。 さすが万葉屈指の歌人と言われる所以ですが、それらと比較するのもおこがましく、「木国の 負ふ名に爪付け」は無内容で、何の情景も感慨も表現していません。 要するに歌を詠んだ場所と、「本」という文字を引き出すためのしかけだけです。 佐々木氏は自分の訓読を「万葉集屈指の名歌」などと持ち上げていますが、いったい文学というものを何だと思っているのでしょうか? これでは額田王はただのダジャレオヤジに過ぎないではありませんか。

最初に御紹介した方々の感想は次のようなものでした。

本心をいうと、茂吉が、下の句だけでも味わい深く、『秀歌』に取り入れる価値ありとしたこの歌に、こんなふざけた解釈をするのは許せない。(長尾龍一氏)

所が内容は「ガッカリ」するものでした。佐々木泰造と云う記者の全く個人の臆説の披歴であり、その臆説に更なる臆説を重ねた内容でした。(馬糞風氏)

中西泰裕氏もメールの中で、こういうものが堂々と毎日新聞に載ってしまったことは遺憾であると書いておられましたが、真面目に文学を考える人ならば、誰でもそのような感想を持つのではないかと思います。 私自身、少し細かいことに囚われすぎた感がありますが、とにかく話にならないものは話にならないのです。

音楽でも、バッハの断片から復元した作品だとか、ベートーヴェンの第10交響曲だとか、いろいろなものを聞くことがありますが、能書きはどうあれ、一聴して「何これ?」と思ったら、それで終わりです。 バッハには多くの偽作があり、たとえば「ルカ受難曲」という作品がありますが、これは誰が聞いてもバッハではないことが分かります。 理屈で証明する以前に、とにかく聞けば分かる。この場合は感覚の方が正しいのです。

音楽の作曲を含む「復元」とはすこし事情が違いますが、やはりどんなに理屈を付けて解読してみても、その結果がただのダジャレでは額田王も浮かばれません。 仙覚の「ユフヅキノ アフギテトヒシ」を初めとして多くの訓読が試みられてきましたが、その根拠やできばえはともかくとして、そのいずれもが額田王の心に近づこうとした努力の結果であることは間違いありません。 そう言う意味では、先に「佐々木説」を「数多く存在する、推測に推測を重ねた説の一つにすぎない」と述べましたが、実はそれ以前に文学として失格だと言うべきでしょう。 これが、最もシンプルかつ強力な「佐々木説」への反論です。

(4月10日完)

佐々木記者得意の説の一つに、「大相」という表記が大伴氏と来目部の関係を表しているというのがあります。

いちいち原文を引用するのは煩わしいので、あらましは次のようなことです。

1.「大相」は「大伴」を表す。(「お相伴にあずかる」というように、「相」と「伴」は共通の意味があるから。)

2.「大相」を分解すると、「大」「木」「目」。それに「从」(「從」の原字)を加えると、「大來目」となる。つまり、「大來目」は「大伴に従う」という意味である。

3.これは、「大來目は大伴に従っていた」という当時の歴史伝承を示している。

4.その後「古事記」では、「大來目」ではなく「大久米」と表記され、大伴氏と対等の地位になる。

5.「日本書紀」では、再び「大來目」の表記に戻り、大伴氏に従ったとされる。

6.万葉集で、大伴家持は大伴氏の祖先は大来目だと言っており、「三者三様」の記述となっている。

ここにも同じような落とし穴があり、万葉集の古い写本にも、奈良時代までの文献にも「來」という字体は一切現れていない*のですが、この点は万葉集と本来の漢字に詳述しました。 問題は万葉集の方で、大伴家持はどのような内容をどのような表記で述べているのでしょうか。

*この点は、最近佐々木氏が発見された、確実な使用例が存在することが分かりました。(→偽物の歴史と文学)。

手元にある訓読文(武田祐吉校注)を見ると、まず巻の十八4094番歌。これは「海行かば 水浸く屍 山行かば 草むす屍 大君の 邊にこそ死なめ」という有名な長歌ですが、 その中に「大伴の 遠つ神祖の その名をば 大來目主と 負ひ持ちて」という一句があります。 佐々木氏はこれをさして「大伴氏の祖先は大来目」とするのですが、もし記者の言うことをそのまま受け取れば、家持は最も尊敬すべき祖先に対して「大伴に従う」という表記を当てはめていることになります。

しかし、「大伴氏の祖先は大来目」ではなくて、「大来目主と称せられた」のです。そのまま解釈すれば「大来目の主人と呼ばれた」という意味です。

もともと大伴氏は固有の氏名(うじな)を持たない氏族で、天皇に仕える職掌がそのまま氏名となっているわけですから、「大来目の主人である氏」等の名で呼ばれても不思議はないのです。

つまり、伝承は必ずしも「三者三様」とは言えないわけです。

もう一つ巻の二十4465には「大久米の ますら武雄を 先に立て」とあり、この場合「大久米(於保久米)」と表記されていますが、やはり大伴氏の配下として先発隊を務めているのです。

結局、家持の長歌では、「大来目」なら配下、「大久米」なら対等というような使い分けは全く存在しません。 まして「大伴氏の祖先は大来目」と解釈するのなら、「大来目」の表記が配下の意味になるはずがありません。 要するに、「大伴(大相)に従うのが大來目」などという文字遊びには、どこから考えても、全く何の根拠もないと言うことです。 以上は考察と言うほどのこともなく、ちょっと確かめれば分かる常識的な事項です。 その当たり前の常識も見ないで(目をつぶって?)思いつき説を並べる人も人なら、その掲載を許す新聞も新聞です。 まさに、こういうものが堂々と毎日新聞に載ってしまったことは遺憾であるとしか言いようがありません。

(2011年4月26日)